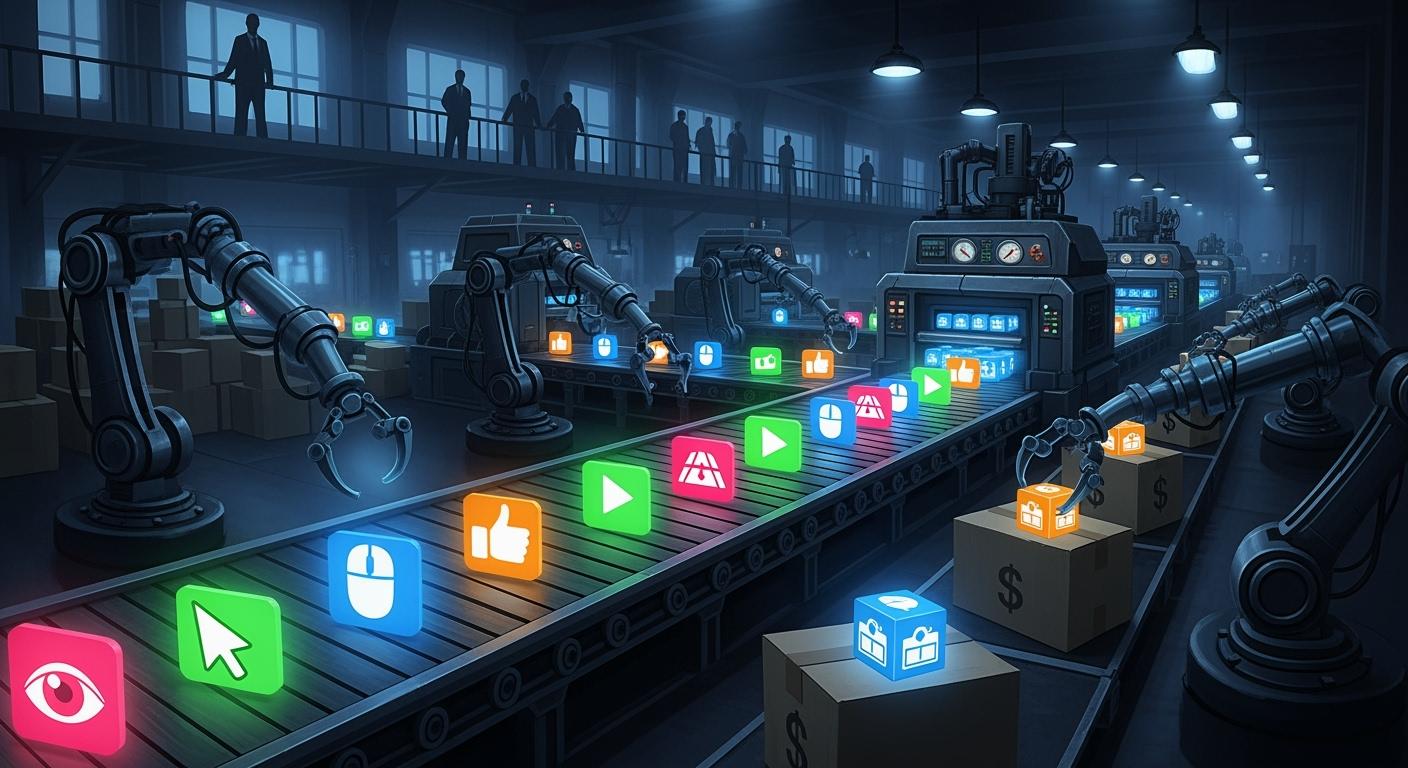

你不是顧客,而是產品:你的點擊與停留如何被科技公司量化打包、出售?

在數位時代的浪潮中,我們享受著免費的社群媒體、搜尋引擎與各式應用程式帶來的便利。然而,一句流傳於矽谷的名言早已揭示了這場交易的本質:「如果你沒有付費,那麼你不是顧客,而是產品。」這句話並非危言聳聽,而是對當今「注意力經濟」(Attention Economy)與「監控資本主義」(Surveillance Capitalism)最赤裸的描述。 我們的每一次點擊、每一次滑動、每一次停留,都在毫秒之間被精密的系統量化、打包,最終在一個龐大的數位市場中被拍賣、出售。

第一步:無聲的追蹤-數據的精細採集

這一切始於數據的採集,其精細程度遠超多數人的想像。當你瀏覽網頁或使用 App 時,一場龐大的數據收集行動便已悄然展開。這不僅僅是記錄你點擊了哪個按鈕,而是對你線上行為的全面監控。

- 基礎追蹤工具:Cookie 與追蹤像素

- Cookie:這是最廣為人知的追蹤技術。當你造訪網站時,網站會在你的瀏覽器中存入一個小型文字檔,用以「記住」你的身份。 「第一方 Cookie」由你正在訪問的網站設置,用於記住登入狀態、購物車內容等,提升體驗。而「第三方 Cookie」則由其他網域(如廣告商)植入,它們像無形的探子,跨網站追蹤你的瀏覽紀錄,拼湊出你的興趣全貌。

- 追蹤像素(Tracking Pixel):這是一種嵌入在網頁或電子郵件中、通常只有 1×1 像素大小的透明圖片。 當你載入頁面或打開郵件時,這個幾乎看不見的像素會向其伺服器發送一個請求,從而記錄下你的 IP 位址、設備類型,以及你是否查看了特定內容。

- 進階行為監測:從滑鼠到滾動

- 滑鼠移動與熱區圖(Heatmap):許多網站會利用 JavaScript 追蹤你的滑鼠游標移動軌跡、懸停位置和點擊分佈。 這些數據被匯總成「熱區圖」,視覺化地呈現出頁面上最吸引用戶注意力的區域,揭示了你潛在的興趣點,即使你最終並未點擊。

- 滾動深度(Scroll Depth):系統會記錄你將頁面向下滾動了多少百分比。 這項指標幫助網站分析一篇文章或產品頁面是否足夠吸引人,以及用戶的耐心在哪個點上被消磨殆盡。

- 終極識別碼:裝置指紋(Device Fingerprinting)

即使你清除了 Cookie 或使用無痕模式,也難以遁形。「裝置指紋」技術透過收集你設備的獨特配置資訊,如作業系統、瀏覽器版本、安裝的字型、螢幕解析度、時區,甚至電池電量等,生成一個高度獨特的識別碼。 這個「指紋」的獨特性極高,讓數據公司能夠在沒有 Cookie 的情況下,依然精準地識別並追蹤同一個使用者。

第二步:量化與打包-從原始數據到「使用者輪廓」

收集到的海量原始數據本身是混亂的,必須經過處理才能產生商業價值。這個過程稱為「量化與打包」,目標是建立精準的「使用者輪廓」(User Profile)或稱為「用戶畫像」(Persona)。

- 數據資源化與清洗:首先,來自不同管道的原始數據(如點擊流、瀏覽紀錄、社群互動)被匯集、整理和清洗,去除錯誤或重複的資訊,形成可供分析的「數據資源」。

- 標籤化與建模:接著,演算法會為這些行為打上標籤。這個過程由淺入深:

- 事實標籤:基於明確的行為,如「點擊過運動鞋廣告」、「訪問過旅遊網站」。

- 模型標籤:透過機器學習模型進行預測與歸納,例如,根據你的瀏覽行為和停留時間,模型會給你貼上「潛在購車者」、「高價值用戶」或「折扣敏感型消費者」等標籤。

- 高級標籤:結合更多維度的數據,演算法甚至能推斷出你的生活階段(如「新手父母」)、消費能力、政治傾向,乃至潛在的心理狀態。

- 輪廓生成與分群:當一個使用者被貼上數百甚至數千個標籤後,一個立體的「使用者輪廓」就此誕生。這個輪廓詳細描繪了你的興趣、需求、意圖與消費習慣。數據管理平台(DMP)會將擁有相似標籤的使用者歸納到不同的群體中,例如「25-35歲,對美妝和健身感興趣的女性」、「居住在台北,關注高科技產品的男性」等,等待廣告主的挑選。

第三步:拍賣與出售-毫秒之間的注意力競價

當你的「使用者輪廓」被打包完成後,它就成了一件待價而沽的商品。在你打開一個網頁或 App 的瞬間,一場名為「即時競價」(Real-Time Bidding, RTB)的拍賣正在後台以毫秒級的速度上演。

這個過程的參與者包括:

- 你(使用者):觸發拍賣的關鍵人物。

- 發布商(Publisher):擁有廣告版位的網站或 App。

- 供應方平台(SSP):代表發布商,將廣告版位資訊發送到市場上拍賣。

- 廣告交易平台(Ad Exchange):如同拍賣場,媒合買賣雙方。

- 需求方平台(DSP):代表成千上萬的廣告主,根據他們的目標受眾出價。

- 廣告主(Advertiser):希望向你展示廣告的品牌。

一場典型的 RTB 拍賣流程如下:

- 請求發起:當你即將載入一個有廣告欄位的網頁時,你的瀏覽器會向 SSP 發送一個廣告請求,其中包含了你的匿名化輪廓資訊(來自 Cookie 或裝置指紋)。

- 競價邀請:SSP 將帶有你輪廓資訊的拍賣邀請發送給多個 DSP。資訊可能包含:「男性,35歲,熱愛運動,近期搜尋過『跑鞋推薦』」。

- 廣告主出價:各大 DSP 上的廣告主(如 Nike、Adidas、New Balance)的系統會瞬間判斷你的價值。Nike 的系統可能會想:「這個人是我們的完美目標客戶」,於是出價 0.5 美元。同時,一家本地健身房的系統也可能認為你是一個潛在客戶,出價 0.3 美元。

- 宣布得標:在不到 100 毫秒的時間內,Ad Exchange 會比較所有出價,宣布出價最高的 Nike 得標。

- 廣告呈現:Nike 的廣告素材被立即傳送到你的瀏覽器上。當頁面完全載入時,你便看到了那雙你可能感興趣的最新款跑鞋廣告。

在這場你毫無知覺的拍賣中,你的注意力被成功地出售給了出價最高的買家。

終局:數據作為一種新興資產

在監控資本主義的邏輯下,使用者數據不僅僅是廣告投放的燃料,更逐漸演變為一種可被評估、交易甚至作為抵押品的「數據資產」(Data Asset)。 企業開始將其擁有的數據庫視為核心資產,進行價值評估。在一些探索性的案例中,數據資產甚至已經被用於質押融資,這意味著從使用者身上收集的數據,經過打包和量化後,最終能夠像房地產或股票一樣,在金融市場上產生直接的經濟價值。

結語

從一次不經意的點擊,到觸發一場全球性的即時拍賣,再到數據本身成為一種可估值的資產,我們的數位生活已經被深度地捲入一個龐大而複雜的商業生態系統。科技公司提供的「免費」服務,實際上是我們用個人數據和注意力換來的。了解這條從追蹤、量化、打包到出售的完整鏈條,並非要我們因噎廢食、遠離網路,而是為了讓我們成為更清醒的數位公民。當我們下一次在網路上留下足跡時,至少能夠意識到——這場關於注意力的交易,正在無聲無息地發生。